Jeder seiner Lehrlinge hat die Abschlussprüfung bestanden. Und einen Lehrabbruch gab es bei ihm noch nie: Stefan Salzmann ist überzeugter Lehrlingsausbildner. Seit fast 15 Jahren gibt er in seinem Sechs-Personen-Betrieb sein Wissen an die nächste Generation weiter. Trotzdem tut sich Salzmann in letzter Zeit schwer, neue Lernende zu finden. Es bewerben sich immer weniger für seine Elektroinstallateur-Lehrstelle – letztes Jahr war es noch einer.

Doch Salzmann denkt nicht daran, mit der Lehrlingsausbildung aufzuhören: «Lehrlinge sind die Zukunft unseres Berufsstands.» Also schaltet er weiterhin Inserate auf den gängigen Lehrstellenportalen und besucht regelmässig Schulen in der Nähe seines Betriebs im bernischen Eggiwil. Wirklich gebracht hat das Engagement bisher nichts. Die Lehrstelle vom letzten Jahr ist noch offen.

Stefan Salzmann ist mit seinem Problem nicht allein. Von den 95'000 Lehrstellen, die 2013 ausgeschrieben wurden, blieb jede Elfte unbesetzt. Zudem haben sich 3000 Jugendliche weniger für eine Lehrstelle interessiert als im Jahr zuvor. Zum zweiten Mal seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2003 übersteigt das Angebot die Nachfrage – und das soll erst der Anfang sein, denn mehr und mehr geburtenschwache Jahrgänge verlassen die Schule. Das Bundesamt für Statistik rechnet mit einem weiteren Rückgang der Lernenden, und zwar um rund 6000 bis 2020. Weniger Schulabgänger bei etwas mehr Lehrstellen: Für schwache Schüler sollte es ein idealer Zeitpunkt sein, eine Stelle zu finden. Könnte man meinen.

Die Realität sieht anders aus. Viele Betriebe suchen trotz Lehrlingsmangel weiterhin nur nach den Besten. Sie sortieren Bewerber aufgrund «mangelnder Ausbildungsreife» aus, heisst es im Lehrstellenbarometer, der die Situation auf dem Lehrstellenmarkt analysiert. Übersetzt heisst das meist: Die Kandidaten hatten zu schlechte Noten. «Viele Betriebe gehen noch immer davon aus, dass ein Schüler mit guten Noten auch ein guter Lehrling ist. Doch diese Gleichung ist falsch», sagt Christoph Weber, Geschäftsführer von Berufsbildner.ch, einem Anbieter von Kursen für Berufsbildner. Natürlich sei es schwierig, wenn Lernende an der Berufsschule dann Mühe hätten. «Dennoch sollten Noten allein nicht ausschlaggebend sein. Darauf weisen wir in Kursen immer wieder hin.»

Suche nach dem Besten und zugleich Klage über mangelnde Ausbildungsreife: «Diese Haltung ist eine selbstmörderische Tendenz der Berufsbildung und verhindert eine gute Art von Weiterentwicklung», sagt die Freiburger Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm. Sie plädiert dafür, die Kriterien zu ändern und weiter zu fassen. «Das Potenzial junger Menschen kann kaum mittels Schulnoten und Leistungstests erkannt werden.» Wer ausschliesslich auf solche Merkmale setze, schränke den Kreis der möglichen guten Bewerber stark ein.

Das weiss auch Elektroinstallateur-Ausbildner Stefan Salzmann: Er zögerte lange, bevor er seinen letzten Lernenden anstellte. Der junge Mann war Realschüler und konnte nur mässig gute Noten vorweisen. «Die schulischen Anforderungen sind sehr hoch. Gerade in Mathematik bringen Realschüler nicht das nötige Vorwissen mit und müssen sich deshalb extrem reinhängen.» Dennoch gab er dem Bewerber eine Chance. «Er zeigte während der Schnupperlehre vorbildlichen Einsatz und passte gut ins Team.» Salzmanns Bauchgefühl war richtig: Der ehemalige Realschüler schloss nicht nur mit Bestnote ab, sondern holte sich an den letzten Berufsweltmeisterschaften sogar eine Goldmedaille.

Betriebe tun sich häufig schwer damit, das Lernpotenzial junger Bewerber zu erkennen – obwohl sogenannte Soft Skills wie Gewissenhaftigkeit, Fleiss oder Einsatzbereitschaft um einiges wichtiger sind als schulische Leistungen, wie Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm überzeugt ist. Sie sieht ein weiteres Problem: Die Betriebe nähmen diese «weichen Fertigkeiten» bei Sekundarschülern durchaus zur Kenntnis – nicht aber bei Realschülern. «Während Schüler mittleren Ausbildungsniveaus schlechte Noten mit Soft Skills ausgleichen können, bekommen Realschüler oft gar nicht die Chance, diese unter Beweis zu stellen, weil sie wegen schlechter Noten von Beginn an aussortiert werden.»

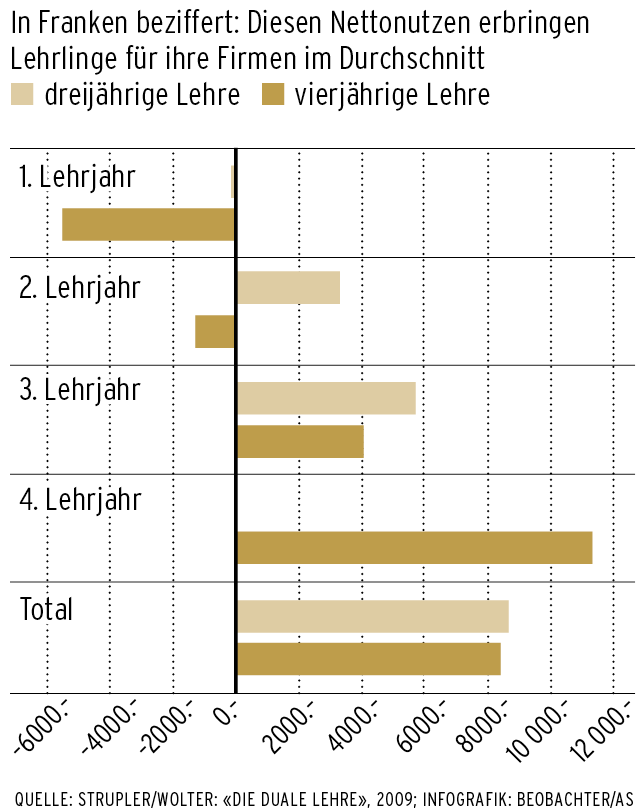

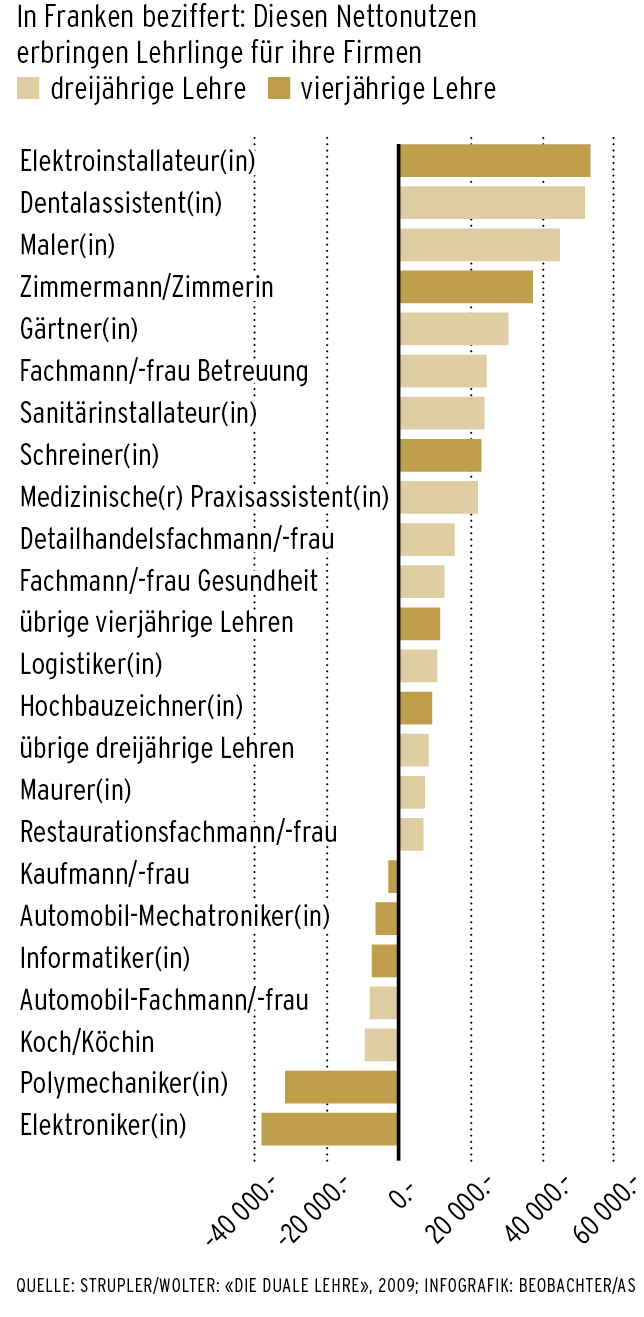

Und so besetzen manche Firmen ihre Lehrstellen lieber gar nicht als mit vermeintlich ungenügenden Bewerbern. Dies auch aus ökonomischen Überlegungen: Rechnet sich der Mehraufwand? Zwar zeigen Studien, dass es sich für die meisten Schweizer Lehrbetriebe lohnt, Lehrlinge auszubilden. Zwei Drittel der Firmen profitieren bereits während der Lehrzeit mehr von der geleisteten Arbeit der Lehrlinge, als sie die Ausbildung kostet (siehe Grafiken auf der vierten Seite). Im letzten Lehrjahr bringen Lehrlinge durchschnittlich knapp 6000 Franken ein, bei vierjährigen Lehren sogar gegen 12'000 Franken.

Ein Drittel der Ausbildungsfirmen hingegen legt während der Lehrzeit drauf. Für sie wird der Lernende finanziell erst interessant, wenn er nach der Ausbildung bleibt – und das Unternehmen dadurch Zehntausende von Franken für die Rekrutierung und Einarbeitung eines Externen spart. «Diese Betriebe streichen eine Lehrstelle tendenziell eher – zumindest vorübergehend –, statt einen mittelmässigen Bewerber einzustellen», beobachtet der Berner Bildungsökonom Stefan Wolter.

Sehr viele gehen allerdings – notgedrungen – Kompromisse ein und schauen sich auch nach der zweitbesten Lösung um. Das erzeugt laut Wolter zusammen mit der Demografie eine negative Spiralwirkung: Wenn es die besten der verbleibenden Schulabgänger in die beliebtesten Berufe zieht, bleiben zum Schluss jene Branchen auf der Strecke, die auf der Beliebtheitsskala ganz unten figurieren. Dazu gehören vor allem Berufe auf dem Bau, aber beispielsweise auch Metzger. Und dort wütet der Wettbewerb um die Guten.

Um da herauszustechen aus der Masse, betreiben einige Firmen viel Aufwand. Das treibt aussergewöhnliche Blüten, etwa in Form von Gratis-Handyminuten oder kostenlosen SMS. Manche übernehmen auch die Kosten für die Autoprüfung des Stifts. Alles andere als sinnvoll, findet Bildungsforscherin Margrit Stamm: «Man sollte Anreizsysteme entwickeln, die Jugendliche an einen Betrieb binden, etwa die Aussicht auf interessante Weiterbildungen oder einen Einsatz in einer Auslandfiliale.» Konsumorientierte Mittel sind laut Stamm langfristig auch kontraproduktiv. Sie plädiert dafür, stattdessen das Image der Berufslehre zu verbessern, denn «die Lehre ist für viele Jugendliche unattraktiv geworden» (siehe Interview auf der nächsten Seite).

Tatsächlich findet seit rund 15 Jahren eine zunehmende Akademisierung statt. Der Zustrom an die Gymnasien ist ungebrochen. Etliche Berufe werden zunehmend verschult und sind nur noch über Hochschulabschlüsse zugänglich. Diese Entwicklung ist auch an den Eltern nicht spurlos vorbeigegangen. «Sie wollen das Beste fürs Kind und motivieren es deshalb immer häufiger für eine akademische Laufbahn. Wenn das nicht klappt, bleibt immer noch die Option Berufslehre – aber als Ausweichlösung», erklärt Stamm.

Diese Haltung hat laut Fabian Molina, Jugendverantwortlicher bei der Gewerkschaft Unia, im Wesentlichen mit tiefen Löhnen zu tun. «Früher war eine Lehre ein Versprechen, dass man später gut durchs Leben kommt und eine Familie ernähren kann. Das ist längst nicht mehr so.» Die Zahlen sprechen für sich: Ein Drittel der Tieflohnbeschäftigten in der Schweiz hat eine Berufslehre absolviert. Rund 145'000 Lehrabsolventen verdienen weniger als 4000 Franken im Monat. Molina ist überzeugt: «Gute Löhne während, aber vor allem nach der Lehre sind zentral, um die Attraktivität wieder zu steigern.»

Um Junge für die Lehre zu begeistern, muss man sie überraschen, sagt Andy Stäheli von der Werbeagentur Leo Burnett Schweiz.

Beobachter: Das Image vieler Lehrstellen ist mässig. Wie lässt sich das mit Werbemitteln ändern?

Andy Stäheli: Zuerst einmal braucht es Präsenz. Und dann muss es ein positives Bild sein, das die Jugendlichen mit der jeweiligen Branche in Verbindung bringen. Bei den Eltern ein gutes Image zu haben hilft ebenfalls.

Beobachter: Das klingt nicht, als wäre es einfach hinzukriegen.

Stäheli: Die Branchen, die Lehrmeister müssen sich als Erstes fragen, warum sie selbst den Job gern machen. Das gibt die authentischsten Antworten. Ich würde viel stärker an den Berufsstolz appellieren und fragen: Was willst du deinen Enkeln später erzählen? Dass du 3000 Powerpoint-Präsentationen gemacht hast während und nach der Lehre im Büro? Oder willst du, wenn du mit den Kindern durch die Gegend fährst, lieber sagen: ‹Schau, das Haus habe ich mitgebaut›? Bleibendes schaffen – das scheint mir ein gutes Argument. Das muss man dann aber auch noch nach draussen zu den Jugendlichen tragen.

Beobachter: Viele Betriebe sind an Berufsmessen präsent, Branchen lassen Berufsporträtfilme machen. Bringt das etwas?

Stäheli: Das ist okay. Allerdings lockt man mit einem schulmeisterlich gemachten PR-Film niemanden hinter dem Ofen hervor. Man muss die Jugendlichen auf ihren Kanälen abholen: Youtube, Facebook und so weiter. Und man muss inhaltlich aus dem Rahmen fallen, überraschen. Denn die Jugendlichen können unter unzähligen Berufen auswählen. Aber statt sich etwas Aussergewöhnliches auszudenken, verharren viele Firmen in ihrem typischen Branchenraster. PR-Filme und Messen gehören da rein, weil es alle machen – das profiliert wenig.

Beobachter: Was wäre eine Alternative?

Stäheli: Stellen Sie sich vor, in einer Stadt tauchen an einem gut frequentierten Ort plötzlich 25 Maurerlehrlinge auf und bauen vor den Augen der Leute etwas tolles Temporäres auf. Solche Guerillaaktionen werden von der Presse gern aufgenommen. Man könnte die Aktion ausserdem filmen und ins Internet stellen. Ich plädiere allgemein für mehr Mut zu Neuem. Es geht um eine Kombination aus Informationen und Emotion. Die Jugendlichen sind in einer anspruchsvollen Situation. Sie müssen entscheiden, was sie in den nächsten Jahren tun sollen. Bei diesem Entscheid spielen sowohl Verstand als auch das Gefühl eine Rolle: die Berufsmesse mit den notwendigen Informationen für den Verstand, überraschende Ideen und Aktionen für Aufmerksamkeit und fürs positive Gefühl.

Beobachter: Aber was, wenn das Geld für grosse Werbeaktionen fehlt?

Stäheli: Solche Guerillaaktionen kosten meist nicht viel, verglichen mit der Resonanz, die man damit auslösen kann, und mit der Masse, die man erreicht. Sowieso denke ich, die Firmen der Branchen, die Probleme mit der Lehrlingssuche haben, sollten sich zusammenschliessen und gemeinsam etwas fürs Image tun.

Beobachter: Und der kleine Betrieb?

Stäheli: Mit einer kleinen Investition erreicht der schon viel. Ein Radiospot auf einem jungen Radio oder ein paar Plakate an den Bushaltestellen im Quartier, auf denen er seinen Lehrling sucht. Sofort hat er sichtbare Präsenz, denn das macht noch keiner ausser ihm.

Andy Stäheli, Geschäftsführer Werbeagentur Leo Burnett Schweiz (illustration: Anne Seeger/Beobachter)