Wald gegen Wild

Der Klimawandel setzt den Schutzwäldern zu. Neue Baumarten würden helfen, doch gegen die Wildtiere haben sie keine Chance. Braucht es mehr Abschüsse?

Veröffentlicht am 9. April 2020 - 13:05 Uhr

90 Prozent der Jungbäume haben keine Chance, sagt Förster Karl Ziegler. Grosse Teile des Bündner Walds sind zerfressen.

Ein milder Frühlingstag im Domleschg. Revierförster Karl Ziegler kurvt mit seinem Jeep die Waldstrasse hinauf. Unter der Sonnenblende klemmt ein weicher Tannenzweig, der Nikotinersatz des 56-Jährigen. «Das zergeht im Mund, der Duft!» Was der Förster mag, schmeckt in den kargen Wintermonaten dem Wild besonders gut.

Der Schutzwald gleich oberhalb des Dörfchens Scheid ist sein Sorgenkind. Der Wald sieht schön aus, alte Bäume ragen in den Himmel. Ziegler zeigt aber auf den Boden, auf eine 30 Zentimeter kleine Fichte, und fragt: «Wie alt ist sie?» Er antwortet gleich selbst: «Der verkrüppelte Baum ist 20 Jahre alt. Er wurde immer wieder verbissen.»

Ein paar Schritte weiter: das Skelett eines Baums, an dem ein Hirsch sein Geweih gerieben hat. Dann eine Lärche mit abgenagter Rinde, nutzlos baumeln Kunststoffbänder daran. Nichts hat gegen das Wild geholfen. «Die Arbeit von sieben, acht Jahren – für die Katz!», sagt Ziegler. 90 Prozent der Jungbäume hätten keine Chance. «Das Wild soll und darf die Vegetation nutzen, aber es hat einfach zu viel.»

Der 56-Jährige überblickt 30 Jahre Waldgeschichte. Er kennt die Diskussion über zu hohe Hirschbestände aus den 1980ern. Weil damals mehr geschossen wurde, verbesserte sich die Situation, bis 2005. Seither leide der Wald.

Weiter zum nächsten Schutzwald, hoch über dem Tal. Eingezäunt von Maschendraht, drängen sich junge Weisstannen. Sie sind 17 Jahre alt – und bis zu zwei Meter gross. Ziegler und seine Mitarbeiter hatten das Stück abgetrennt. «Ohne etwas zu pflanzen.» Geschützt, wachsen die Bäume prächtig.

Ein paar Schritte weiter gibt es keine prächtigen Jungbäume. Ziegler zeigt auf eine kürzlich gekeimte Weisstanne – zu klein, um gefressen zu werden, «mehr als fünf Zentimeter wird eine Tanne hier nicht».

Klarer Unterschied: Ein Zaun verdeutlicht die Schäden, die das Wild anrichtet.

Im letzten Herbst hat eine Gruppe Förster Politik und Verwaltung in einem Artikel im «Bündner Wald» scharf angegriffen. «30 Jahre – und kein bisschen weiter!», titelten sie. Die üppigen Wildbestände hätten zu «katastrophalen Zuständen» geführt, Rehe, Gämsen, aber vor allem zu viele Hirsche. 16'500 statt 10'000, wie die Kantonsregierung 1986 bestimmt hatte.

Parlament und Regierung vernachlässigten den Wald sträflich. «Die Bühne wird Jagdplanern und Wildbiologen überlassen, die den Erfolg ihrer Arbeit nicht am Zustand des Walds messen, sondern an der Anzahl Tiere, die den Jägern in ihren Jagdgebieten bereitgestellt werden können.»

16'500 Hirsche, 13'500 Rehe und 23'000 Gämsen haben im Bündnerland überwintert. Sie fressen zarte Tannentriebe, Baumknospen und Rinde von Jungbäumen, die in der Folge absterben. Das ist dramatisch: Fast 40 Prozent der Schutzwälder wachsen deswegen nicht mehr richtig nach. Und die Klimakrise verschärft das Problem. Denn das Wild frisst ausgerechnet die Bäume weg, die es künftig braucht.

Der Aufruf im «Bündner Wald» hatte Wirkung, aber nicht die erhoffte. Der «offene Brief einiger Revierförster» helfe nicht, den Konflikt mit der Jagd zu lösen. Im Gegenteil, die Problemlösung werde «erschwert», sagte Reto Hefti, Leiter des Amts für Wald und Naturgefahren (AWN), zu einer Lokalzeitung. Kooperation statt Konfrontation sei der richtige Weg. Aber selbst Hefti gab zu: Die wildbedingten Probleme seien «besorgniserregend». Man sei in den letzten Jahren «viel weitergekommen», aber «noch nicht am Ziel».

Ein interner Bericht des AWN fürs Jagdinspektorat von 2019 zeigt, wie weit entfernt dieses Ziel ist. Die Lage im Prättigau sei «äusserst beunruhigend», «grossflächige Probleme» gebe es in der Region Rheintal-Schanfigg. Im Domleschg sei die Situation weitgehend «untragbar», die Schutzfunktion des Waldes könne «unter dem vorherrschenden Wildeinfluss langfristig nicht sichergestellt werden».

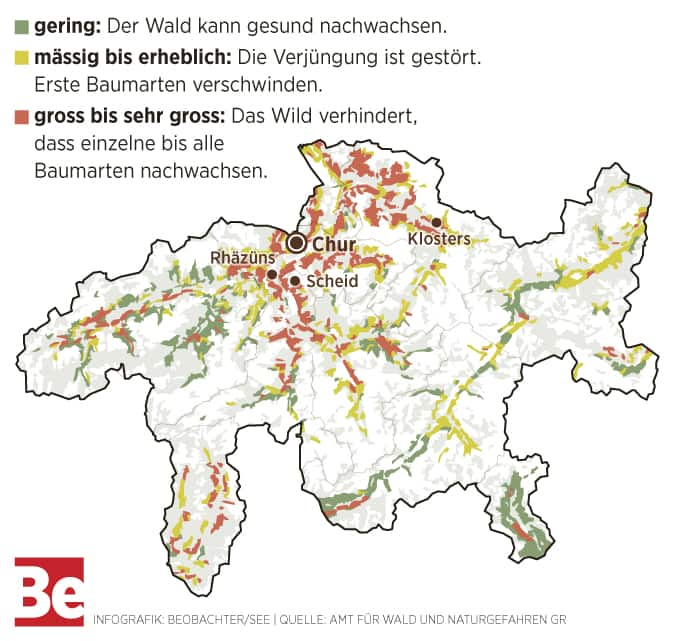

Auf der digitalen, nicht öffentlichen Wildeinflusskarte sind weite Teile von Nord- und Mittelbünden orange bis tiefrot eingefärbt. Das bedeutet, dass dort einzelne oder alle Baumarten komplett ausfallen. Im Prättigau bis zu 80 Prozent. Diese Einschätzung hatte das Forstamt bis zur Beobachter-Anfrage für sich behalten.

Wo der Wald in Graubünden in Gefahr ist

So gross war der Einfluss der Wildtiere 2019 in Graubünden.

Die Zahlen kennt auch Robert Brunold, Präsident des Bündner Patentjägerverbands. Als Mitglied der neunköpfigen Jagdkommission berät er die Regierung. Er sagt: «Im Schutzwald haben wir gewisse Probleme.» Es wäre wohl bereits vor etwa acht Jahren sinnvoll gewesen, die Abschusszahlen zu erhöhen, «aber das soll kein Vorwurf an das Amt sein». Grundsätzlich sei viel Wild attraktiv für die Jäger, «dann ist die Chance grösser, etwas zu erlegen». Über allem stehe jedoch der gesetzliche Auftrag.

Im eidgenössischen Waldgesetz steht: Die Kantone müssen die Zahl der Wildtiere so begrenzen, dass «die Erhaltung des Waldes, insbesondere seine natürliche Verjüngung mit standortgerechten Baumarten, ohne Schutzmassnahmen gesichert ist». Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, müsse der Kanton Wald-Wild-Konzepte samt Massnahmenkatalog erstellen. Das ist in Graubünden in allen Regionen nötig.

Andere Bergkantone haben ähnliche Probleme. Im Kanton Bern ist der Einfluss des Wilds auf 37 Prozent der Schutzwaldfläche kritisch bis untragbar. Das Wallis will wegen Waldschäden die Anzahl Hirsche senken, im Aletschgebiet gar halbieren.

Für die Schutzwälder zahlt der Bund jährlich 70 Millionen Franken, 16,7 Millionen allein an Graubünden (Stand 2018). Ob diese Gelder ihren Zweck erfüllen, überprüft das Bundesamt für Umwelt mit Stichproben. «Der Bund verfügt momentan über keine flächendeckenden Daten zum Zustand des Schutzwaldes einzelner Kantone.» Eine Übersicht sei aber in Entwicklung.

In Graubünden gelten heute 39 Prozent der Schutzwälder als vermindert stabil, fast 5 Prozent als kritisch. Wenn der Wildbestand so hoch bleibt, wird es teuer. Das zeigen sogenannte monetäre Bewertungen; die Methode wurde kürzlich mit dem Alpinen Schutzwaldpreis ausgezeichnet.

Drei Berechnungen sind zugänglich. Für den überalterten Schutzwald bei Klosters beispielsweise rechnet man mit Zusatzkosten von 1,6 bis 3,4 Millionen Franken in den nächsten 50 Jahren. Wenn man die Berechnungen auf alle Schutzwälder mit grossem bis sehr grossem Wildeinfluss hochrechnet, zeigt sich, dass der Kanton in den nächsten 50 Jahren rund eine halbe Milliarde Franken zusätzlich investieren müsste – für Zäune, Wildschutzmassnahmen, Verbauungen.

Diese Zahl weist der stellvertretende Kantonsförster Urban Maissen zurück. Die Hochrechnung sei «nicht zulässig» und im Moment auch nicht nötig, «weil wir davon ausgehen, dass wir die Probleme lösen werden».

Monika Frehner, ETH-Dozentin und Mitverfasserin der Studien, fände eine kantonale Abschätzung wichtig: «Bereits die ersten monetären Bewertungen zeigen, dass Gemeinden mit Millionenkosten rechnen müssen, wenn das Wild nicht weniger wird.»

Zu Besuch im Schutzwald Prau Pign in der Gemeinde Rhäzüns. Das Gelände ist steil, sonnig und trocken – Bedingungen, wie sie mit der Klimaerwärmung häufiger werden. Seit zehn Jahren experimentiert hier Förster Dominik Mannhart mit Arten wie Bergahorn, Bergulme, Linde, Mehlbeere. Jeder einzelne Schutzbaum wächst in einer Baumschutzhülle auf.

Das ist nötig. Ausgerechnet die «klimafitten» Baumarten sind Delikatessen für die zwei Dutzend Gämsen, die hier leben. «Sie haben schon Tausende Jungbäume weggefressen», sagt Mannhart. Er bestätigt aus der Praxis, was 2016 die Publikation zum zehnjährigen Forschungsprogramm «Wald und Klimawandel» festhielt: Die hohen Wildbestände seien «ein grosses Hindernis» für einen klimaangepassten Wald.

Rhäzüns forderte den Kanton vor vier Jahren deshalb auf, das Rudel zu erlegen. «Es war ein Hilfeschrei», sagt Gemeindepräsident Reto Loepfe. Regierungsrat Mario Cavigelli habe kurz darauf die Situation persönlich angeschaut, die Gemeinde Rhäzüns dann aber wissen lassen, dass «dies überall im Kanton vorkommt und die Wildhüter die Sache nicht lösen können». Letztes Jahr, nach einem weiteren Brief der Gemeinde, bewilligte das Amt für Jagd und Fischerei dann doch den Abschuss von einem Drittel der Gämsen.

Experimentiert mit «klimafitten» Bäumen: Förster Dominik Mannhart.

Ähnlich harzig lief es mit dem Verbot der Wildtierfütterung. Sie schadet dem Wald, denn die Tiere verbeissen im Umkreis der Futterkrippen die Bäume besonders stark. Noch 2016 wollte die Regierung nichts von einem Verbot wissen, schwenkte aber auf massiven Druck des Waldeigentümerverbands Selva dann doch noch um. Regierungsrat Mario Cavigelli meinte bloss: Die Diskussion habe gezeigt, dass es auch von Seiten der Jägerschaft kräftigen Support gebe und man damit gern diesem «allgemeinen Anliegen» Rechnung trage.

Auch in der Debatte um den Wolf geht es letztlich um den Schutzwald. Gemäss dem neuen Jagdgesetz, über das noch dieses Jahr abgestimmt wird, dürfen die Kantone «zur Verhütung von Schaden» in Zukunft Wölfe schiessen lassen – noch bevor ein einziges Schaf gerissen wurde. Aber auch wenn sie den Jägern zu viel Beute wegschnappen.

Die Bedenken gegen den präventiven Abschuss des Wolfs, die der Schweizerische Forstverein und die Gebirgswaldpflegegruppe äusserten, wurden im Parlament nicht einmal diskutiert. Und das, obwohl Forschungsergebnisse darauf hindeuten, dass Grossraubtiere den Wald schützen.

«Wenn ein Schutzwald im engeren Kerngebiet von Grossraubtieren liegt und dieser Wald für Luchs und Wolf gut zugänglich ist, dann dürften sich diese lokal positiv auf die Baumverjüngung auswirken», formuliert Andrea Kupferschmid von der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft vorsichtig. Viele Fragen seien aber noch offen.

Besuch beim vom Bund für seine Jagdplanung oft gelobten Bündner Amt für Jagd und Fischerei. Es entscheidet, was und wie viel die 5500 Bündner Jäger und Jägerinnen schiessen dürfen. «Es war nie unser Ziel, die Hirschbestände ansteigen zu lassen», sagt Jagdinspektor Adrian Arquint. «Von 2012 bis 2016 waren wir immer einen kleinen Schritt zu spät», räumt Jagdplaner Hannes Jenny ein, «weil wir nicht gemerkt haben, dass die Post abgeht.» Milde Winter, mehr Wald und fettere Wiesen hätten die Reproduktion «schleichend» angekurbelt. Rückblickend habe man während Jahren deshalb die Abschusspläne zu tief angesetzt, manchmal auch nicht erfüllt.

Dank neuen Jagdregeln konnten die Hirschbestände wenigstens stabilisiert werden. 2019 schossen die Jäger dafür 5470 Hirsche, in Regionen mit Waldschäden bis zu 60 Prozent weibliche Tiere. Viel mehr ist laut Jagdinspektor Arquint gar nicht möglich: «Mit 5500 Hirschen sind wir an der Grenze des Machbaren.» Die Hochjagd liege eigentlich ungünstig im September, Hirschjagd brauche Schneewetter. Sobald aber während der Nachjagd im November und Dezember Schnee liege und es in der Nähe der Dörfer knalle, hagle es Proteste. Intensivieren wolle man jedoch die Jagd auf die Rehe, die auch einen grossen Einfluss hätten.

Nachbar Liechtenstein geht nun weiter. Im Februar beschloss die Regierung ein umfangreiches Massnahmenpaket zur Waldverjüngung. Besonders heikle Schutzwälder sollen «gams- und reharm», die Anzahl Hirsche halbiert und die Lebensräume für die Tiere verbessert werden. Der Bericht zeigt «im Rahmen einer konservativen Schätzung» auf, was Nichtstun das kleine Land kostet: mindestens eine halbe Milliarde Franken für Verbauungen plus 15 Millionen jährlich für den Unterhalt.

Für den Schutzwald zählt jedes Jahr. Wenn sich die Schweiz so viele Wildtiere leisten wolle, müsse sie wenigstens den Preis dafür kennen, findet Samuel Zürcher, Leiter der nationalen Fachstelle für Gebirgswaldpflege: «Die Gesellschaft muss entscheiden, was ihr wichtiger ist: sehr hohe Wildbestände oder längerfristig funktionierende Schutzwälder.»

Graubünden: Hirsche vermehren sich stark

Entwicklung der Anzahl Rothirsche im Kanton Graubünden in den letzten 20 Jahren. Förster möchten den Bestand auf 10'000 begrenzen.

5 Kommentare

Dass der "Mensch" unfähig, desinteressiert ist - aus purer egoistischer Habgier -, sich entsprechend umsichtig, verantwortungsbewusst, um die eigene Lebensgrundlage zu kümmern, sieht man seit vielen Jahren! Dazu gehört auch die immer grösser werdende "Gilde" der Jägerschaft in der Schweiz, welche absolut nicht "Heger und Pfleger" von Natur und Wild ist! Dass schaffen einzig und allein "Wolf und Co", weche ja ebenfalls abgeschossen werden...! Sinn und absoluter Unsinn also solcher Wolf-Abschuss-Forderungen!

Weltweiter Zerstörer von "Ökosystemen - Umwelt", ist einzig und allein der "Homo sapiens"! Die Raubtiere in der Natur, sind die "gesunden" Regler der Ökosysteme weltweit! Wann kommt endlich Einsicht und Verantwortungsbewusstsein zum "Homo sapiens"?

Wieviel Bäume müssen weichen für den Tourismus?

Wieviel Bäume werden abgeholzt für Skipisten?

Wieviel Bäume werden gerodet für Bergbahnen?

Wieviel Bäume müssen sterben für Zweitwohnungen und Chalets?

Wieviel Bäume werden geopfert für Wege und Zufahrtsstrassen?

Wieviel Bäume werden unheilbar beschädigt von Mountainbikern?

Wieviel Natur wird durch die sinnlose Jagd zerstört?

Lasst den TIEREN IHREN letzten verbleibenden LEBENSRAUM.

Wir sollten nicht vergessen:

wir sind GÄSTE AUF DIESEM PLANETEN und NICHT deren BESITZER!

Exzellent auf den Punkt gebracht!

Wildtierfreunde können das naturfremde Gejammer einiger Forstleute verteilt über den ganzen Alpenraum nicht mehr hören. Klimawandel, Wirtschaftswald, Monokulturen und Fehlplanungen bei unseren Forstleuten tragen die Verantwortung für den kranken Wald und nicht die Wildtiere. Das degradieren von zur Natur gehörenden Kreaturen zu Schmarotzern muss endlich ein Ende haben. Wildtiere sind das Original und längerfristig die besseren Förster. Das Verunglimpfen vor allem des Rotwildes ist aus Forstkreisen von langer Hand geplant und hat System, dass nicht in erster Linie dem Schutzwald dient, sondern viel mehr der Wirtschaftlichkeit und der Rettung der Fichte "des Brotbaumes" der Förster. Die Zeit ist mehr als reif für Wald mit Wild, zugunsten eines naturnahen und lagfristig gesunden Waldes. Etwas mehr Geduld beim Wachstum, Harvester und andere Vollernter verbieten dazu anständige Holzpreise und dem Wald geht es sehr bald wieder besser. Für die FB Gruppe im Namen der Wildtiere Riet Caspescha