Was für und was gegen die Justizinitiative spricht

Die Parteien sollen nicht mehr bestimmen, wer im höchsten Gericht sitzt, fordert die Justizinitiative. Sondern das Los. Was dafür und dagegen spricht – plus ein Blick in die Geschichte des Bundesgerichts.

Veröffentlicht am 18. November 2021 - 17:16 Uhr,

aktualisiert am 6. Dezember 2021 - 00:00 Uhr

Als Edmund Kamber aus Gunzgen SO heiraten wollte, und zwar Walpurga Baumann aus dem Nachbardorf, musste sich das Bundesgericht damit befassen. Warum? Kamber war 27, die Braut über 40.

Aber das war nicht alles. Die Braut hatte sechs uneheliche Kinder, Gunzgen fürchtete den Zuzug von Armengenössigen.

Das Bundesgericht war gerade erst im Mai 1874 ins Leben gerufen worden. Neun fest angestellte eidgenössische Richter sollten die Gesetze der Kantone und Gemeinden auf den Stand bringen, den die zweite Bundesverfassung vorgab. Bei den Themen, die auf dem Tisch des höchsten Gerichts im Gebäude eines Casinos in Lausanne landeten, ging es sehr oft um Ehen und Steuern. Oder um vermutete Mauscheleien.

Ein paar Beispiele:

- Ein Aargauer wollte eine Frau aus der Pfalz freien. Also eine Ausländerin, zudem eine mit Kindern. Die Gemeinde Leibstadt war dagegen. Der Mann habe Armengelder bezogen und seine Militärtaxen nicht bezahlt.

- Einem Ausserrhödler wurde die Eheschliessung verweigert, weil die Frau weder lesen noch schreiben konnte. Es fehle ihr am freien Willen, eine Ehe einzugehen.

- Oder dann ging es eben um Geld. Ein Handwerker war von Ennenda GL nach Ibach SZ gezogen. Beide Kantone, Glarus wie Schwyz, beharrten für dasselbe Jahr auf den vollen Steuern.

- Eine Berner Witwe forderte von einem Innerrhödler in einer Erbsache Geld. Der Appenzeller weigerte sich. Er war Ständerat.

Im Gestrüpp aus Erwartungen und Ängsten

Das Bundesgericht sorgte für Klarheit in diesem Gestrüpp aus Erwartungen und Ängsten, die Gemeinde würde finanziell ausbluten oder ein lokaler Würdenträger schlage Profit aus seiner Position.

Jedes Gericht bewegt sich im Netz aus Gesetzestexten, Auslegungslehren, aber auch aus wirtschaftlicher Macht, aus Politik und der Hoffnung auf Ausgleich und Gerechtigkeit für Leute, die zu kurz gekommen sind. Oder die sich fühlen, als sei ihnen die Welt etwas schuldig. Das Bundesgericht ist keine Ausnahme.

Manche der aktuell 23 Richter und 15 Richterinnen urteilen strikt nach dem Buchstaben des Gesetzes. Andere nutzen ihren Spielraum, um den damaligen Willen des Gesetzgebers möglichst in die heutige Zeit zu retten. Dritte interpretieren das alles ziemlich frei – auch mit der Idee einer gerechteren Gesellschaft vor Augen, mit einer eigenen Weltanschauung.

So unabhängig wie erwünscht?

Das Bundesgericht ist neben Bundesrat und Parlament die wichtigste politische Instanz im Land. Es soll möglichst unabhängig erwägen und entscheiden können. Kann es das?

Nein, sagen die Leute um Adrian Gasser. Er ist der Mann, der die Justizinitiative angestossen hat. Sie soll die Justiz dem Zugriff der Parteien entziehen. Gut 130'000 Leute unterstützten Gasser dabei mit ihrer Unterschrift.

Die Initianten führen drei Gründe auf. Sie stören sich daran, dass die Ämter von den Parteien verteilt werden. Dass die Parteien die Mitglieder des Bundesgerichts nach sechs Jahren im Amt bestätigen müssen. Und vor allem an der Tatsache, dass jedes Jahr ein Teil des Richterlohns an die Partei geht.

Das Parlament ist mit alledem einverstanden. Es besteht aus Parteien, und die wählen die Mitglieder des Bundesgerichts. Die Parteien sind mit der Aufteilung zufrieden – die Bevölkerung sei damit am Bundesgericht bestens vertreten und vom Volk legitimiert.

Die Zauberformel für das Bundesgericht

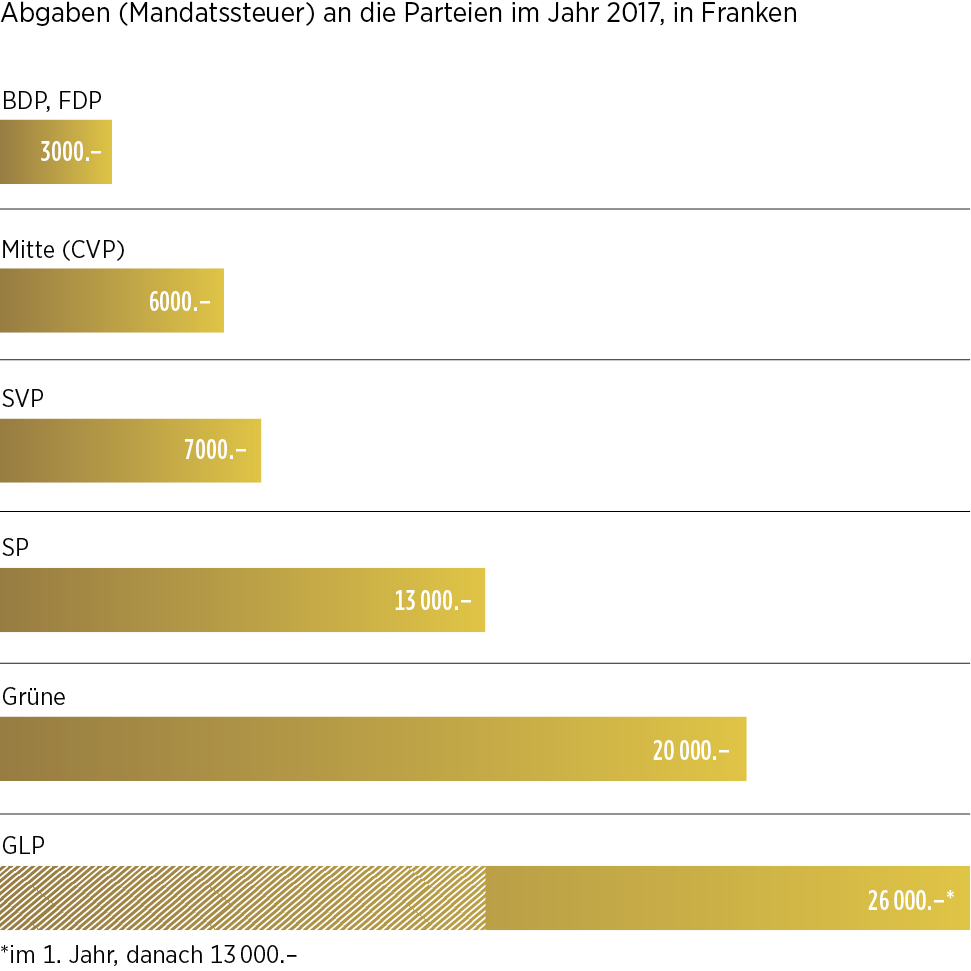

Die Parteien bekommen jedes Jahr 343'000 Franken von den Mitgliedern des Bundesgerichts. Auf diesen Betrag in die Kasse mag keine Partei verzichten. Bei weiteren eidgenössischen oder kantonalen Gerichten ist das nicht anders.

Man nennt das Mandatssteuer. Wer bei der FDP ist, zahlt 3000 Franken im Jahr; wer bei der SP ist, 13'000 Franken. Bei den Grünliberalen sind es im ersten Jahr 26'000 Franken, danach ist es die Hälfte.

«Abgaben der Richter an ihre Partei grenzen an Korruption», sagt dagegen Markus Felber. Felber war viele Jahre lang Berichterstatter der NZZ am Bundesgericht.

Erfunden wurde die Mandatssteuer in Frankreich. Um die Schatztruhe und Kriegskasse des Königs zu füllen, erfand ein Monsieur Charles Paulet die jährliche Abgabe. Wer ein Amt bekam, zahlte dem König jedes Jahr einen Sechzigstel der Einkünfte. Nach ihrem Erfinder Paulet taufte man diese Abgabe «Paulette». Das war 1604. Schon im «februario 1630» wurde allerdings die Abschaffung der Paulette beschlossen. Auf das Jahr 1638 hin.

So viel zahlen Bundesrichter an ihre Partei

Die Schweizer Mandatssteuer sei «europaweit und wohl weltweit einzigartig», urteilt der Bündner Richter Giuliano Racioppi. Er forderte 2017 ihre Streichung. Damit brachte er einen Stein ins Rollen. Der Stein wurde vom Zuger Unternehmer Adrian Gasser aufgehoben.

«Wussten Sie, dass Schweizer Parteien die Bundesrichterämter verkaufen, obwohl sie ihnen nicht gehören?», fragt Gasser. Es sollten nicht mehr die Parteien sein, die prüfen, wer sich für das Amt eigne. Das sei Aufgabe einer Runde von Fachleuten. Die Namen der Geprüften und für gut Befundenen kämen danach in einen Topf. Dann entscheide der Zufall. Also das Los.

Die Ökonomin Margit Osterloh von der Uni Zürich sieht es so: «Kein anderes Verfahren erfasst die gesellschaftliche Vielfalt präziser als das Los», sagte sie im «Tages-Anzeiger». Das Los sei fair. Es setze sich vom Postenschacher ab, von Vorurteilen gegenüber Minderheiten und von Klüngelwirtschaft.

Eine Chance für Aussenseiter

Ausserdem sei das qualifizierte Auslosen von Ämtern in der Schweiz nichts Neues. Im 17. und 18. Jahrhundert sei es zum Beispiel in den Kantonen Bern, Basel und Glarus verbreitet gewesen. In Basel führte ein Losverfahren für den Kleinen Rat dazu, dass sich der Anteil der Aussenseiter, die nicht aus dem Basler Daig kamen, verdreifacht habe, sagt Osterloh.

Tatsächlich sind bloss sechs bis sieben Prozent der Schweizer Bevölkerung Mitglied einer Partei. Diese Minderheit bestimmt heute – indirekt über ihre zahlenmässige Vertretung im Parlament – die Zusammensetzung des Bundesgerichts mit. Die von den Parteien vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten müssen die Gerichtskommission des Parlaments überzeugen und vom Parlament bestätigt werden.

Aber Partei muss sein. Darum geschah es, dass jüngst ein fachlich ausgewiesener Richter aus dem Kanton Freiburg, Hugo Casanova, schon gar nicht angehört wurde. Der Grund? Er war in keiner Partei und fiel deswegen als Kandidat für das Bundesgericht weg.

Justizministerin Karin Keller-Sutter hält das Losverfahren, das Casanovas Wahl möglich gemacht hätte, dennoch für undemokratisch. Sie unterstützt die Vergabe durch die Parteien ebenso wie Richter Giuliano Racioppi, der die Mandatssteuer abschaffen will. Er sagt: «Jeder hat eine Weltanschauung, ob er einer Partei angehört oder nicht. Bei einer Fachkommission aber bleiben die Anschauungen intransparent.»

Die Wahl des Gerichts bleibt politisch

Wäre das Losverfahren geeignet, um die Bindung an die Parteien vollständig zu lösen? «Kaum, denn wesentlich für diese Frage ist das, was vor dem Losverfahren geschieht», sagt Michele Luminati, Professor für Rechtsgeschichte an der Uni Luzern. Man gebe sich der Illusion hin, dass die Richterwahlen entpolitisiert würden. Wo doch der Bundesrat die Expertenkommission zur fachlichen und persönlichen Eignung künftiger Mitglieder des Bundesgerichts ernennen würde. «Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen, zum Beispiel aus der Anwaltschaft, würde es kaum noch geben; sie wären aber für die Vielfalt am Bundesgericht wichtig.»

Luminati sieht als Lösung die Schaffung eines Justizrates, einer gemischten Behörde aus Politik und Wissenschaft – nicht allein aus dem Recht. Im Justizrat wären auch die politischen Parteien vertreten, hätten aber keine Mehrheit. Der Rat wäre zuständig für die Wahlen in die Bundesgerichte und jene der Disziplinarbehörde. Zudem würden die Mitglieder des Bundesgerichts auf eine einmalige feste Amtszeit gewählt, etwa auf zwölf Jahre.

Bei der Partei in Ungnade gefallen

Damit fiele die Wiederwahl weg und damit auch die Möglichkeit der Parteien, ein Mitglied des Bundesgerichts abzuwählen, wenn es von der Parteilinie abfällt wie 2019 der Walliser Yves Donzallaz. Der Bundesrichter, gewählt von der SVP, hatte sich für die Herausgabe von Kundendaten der Grossbank UBS an Frankreich ausgesprochen. Seine Partei wollte ihn daraufhin abwählen. Trotz des Drucks seiner Partei wurde er vom Parlament im Amt bestätigt.

Der Druck der Parteien sei immer wieder spürbar, sagte Donzallaz. Manchmal riefen ihn Nationalräte an, manchmal würde ihm mit der Abwahl gedroht. Vor allem jüngere Mitglieder kantonaler Gerichte, die einen Übertritt ins Bundesgericht erwägen, «überlegen sich dann zweimal, sich mit ihrer Partei anzulegen». Damals alles Liberale.

Die Urteile des ersten ständigen Bundesgerichts von 1874

Und wie urteilte das Bundesgericht in den ersten Fällen? Es wies den Kanton Solothurn an, Edmund Kamber und Walpurga Baumann die Ehe zu erlauben. Der Aargauer durfte seine Frau aus der Pfalz heiraten. Dem Ausserrhödler wurde die Ehe verweigert, da «Eingehung der Ehe den Geisteskranken und Blödsinnigen untersagt ist».

Der Handwerker aus Ennenda musste im Kanton Schwyz nur Steuern bezahlen für die Zeit, in der er dort niedergelassen war. Und die Berner Witwe Inauen schliesslich musste im Kanton Appenzell-Ausserrhoden angehört werden. Von einem Druck der Parteien auf das Gericht ist nichts bekannt. Alle Mitglieder des ersten Bundesgerichts waren Liberale.

Egal, wie die Abstimmung am 28. November 2021 ausgeht – das Thema wird das Parlament weiter beschäftigen. Ein FDP-Nationalrat will für Mitglieder des Bundesgerichts ein Verbot von Mandatssteuern und Parteispenden. Und dem Ständerat liegt die Idee vor, den Parteien bei der Auswahl für Bundesrichter einen Rat aus Fachleuten zur Seite zu stellen.

In einer früheren Version hiess es, 1942 sei der letzte parteilose Bundesrichter gewählt worden. Das war falsch. Richtig ist, dass es in der Schweiz nie einen parteilosen Bundesrichter gab. Der 1942 gewählte Genfer Paul Logoz war zwar fraktionslos, aber von der Liberalen Fraktion vorgeschlagen worden. Er war Nationalrat der rechtsbürgerlichen Union de Defense Économique. Er war klarerweise Politiker – und führender Professor im Strafrecht. Das gab den Ausschlag.

Jetzt folgen, um über neue Artikel zum Thema per E-Mail informiert zu werden

1 Kommentar

STOP der immensen Macht, des Machtmissbrauchs durch "Lobbyismus - Vetternwirtschaft" aus egoistischer Eigeninteressen-Verfolgung und Habgier durch ParlamentarierInnen (mit lukrativen VR-Mandaten), politische Parteien (Spendengelder-Annahme und Intransparenz gegenüber dem VOLK)!!