Wenn die neue Heimat krank macht

Naima Cuica kam aus Venezuela in die Schweiz – und erlitt eine Depression. Sie ist nur eine von vielen, die nach der Auswanderung mit psychischen Problemen kämpfen.

Veröffentlicht am 27. Mai 2021 - 16:39 Uhr

«Es war schwierig für mich, dass ich von meinem Mann abhängig wurde.» – Naima Cuica, angehende Psychiatriepflegerin.

Naima Cuica reichte den Kindern eine Mango. Wie jedes Jahr, wenn sie im Einkaufszentrum Werbung für exotische Früchte machte. Sie lächelte, doch kaum waren die Kinder weg, versteckte sie sich hinter ihrem Stand – um zu weinen. Sie dachte an ihre eigenen Kinder, die sie kaum mehr sah. Aber dann: Tränen wegwischen, lächeln, weitermachen.

«Ich habe immer gearbeitet», sagt sie. «Auch wenn ich tieftraurig war.» Einmal war sie das so sehr, dass sie sich das Leben nehmen wollte. In einer Arbeitspause rief sie eine Freundin an, erzählte es ihr – und verkaufte weiter Kaffeemaschinen.

Die Venezolanerin hat nicht gemerkt, wie sie in eine Depression abrutschte. In ihrer Heimat ist die Krankheit tabuisiert, sie kannte nicht einmal den Begriff dafür. «Wir haben Angst vor der Traurigkeit. Wir schminken uns, gehen raus, feiern», sagt die 46-Jährige. Sie versuchte, die Traurigkeit zu ignorieren. Aber es hat nicht funktioniert.

Migranten werden häufiger depressiv

Dass ihre Psyche aus dem Gleichgewicht geriet, lässt sich nicht einfach mit einem Ungleichgewicht von Botenstoffen im Gehirn erklären. Es hat auch mit sozialen Faktoren zu tun. Mit den gesellschaftlichen Bedingungen, mit denen sie zurechtkommen musste und die sich auf ihre Psyche ausgewirkt haben.

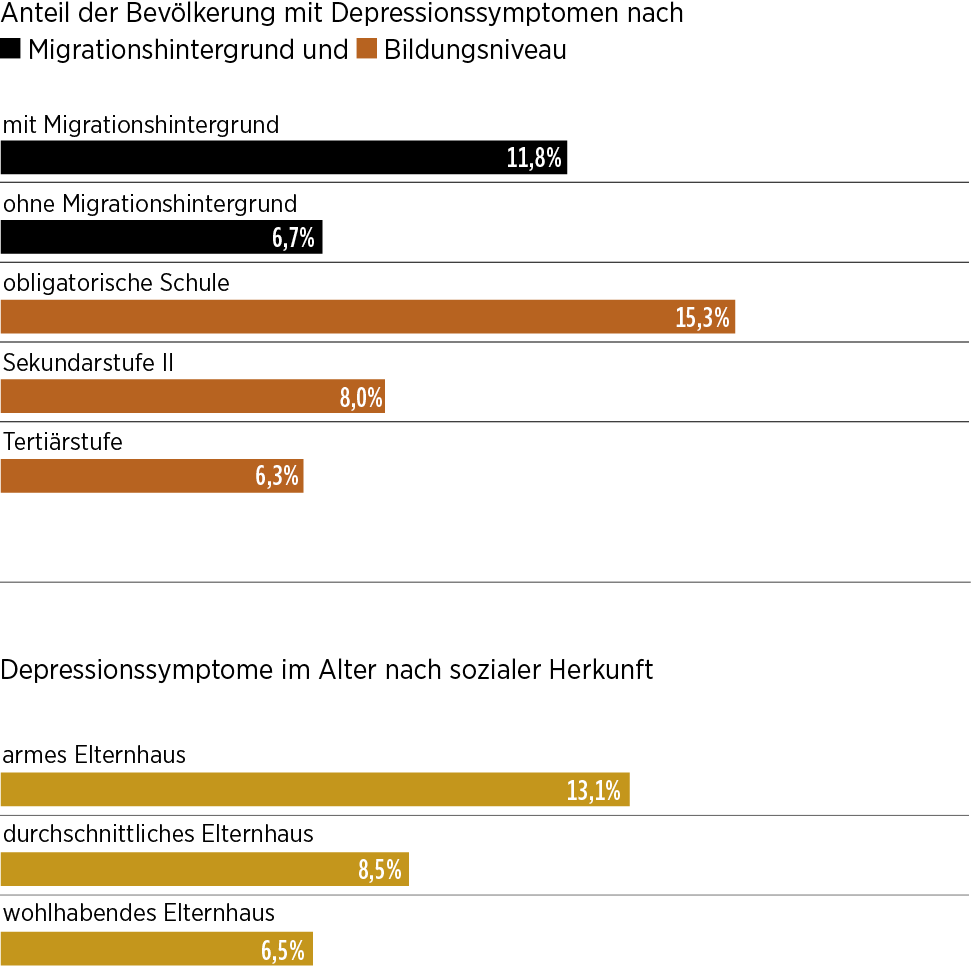

Menschen, die in die Schweiz migriert sind, erkranken häufiger an einer Depression als der Rest der Bevölkerung, Frauen sind mehr betroffen als Männer. Um den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichem Kontext und psychischer Krankheit besser zu verstehen, hat die Soziologin und Ethnologin Amina Trevisan Biografien von Migrantinnen aus Lateinamerika erforscht, die an einer Depression erkrankt sind.

In ihrer Dissertation sind alle Menschen anonymisiert, Naima Cuica hat sich aber dazu entschlossen, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu treten, um anderen Betroffenen Mut zu machen.

Risikofaktoren für die psychische Gesundheit

In Venezuela arbeitete Naima Cuica als Event-Managerin bei einer grossen Spirituosenfirma. Sie leitete ein Team mit über 50 Angestellten, arbeitete viel, hatte aber auch viel Spass und einen grossen Freundeskreis.

Über einen gemeinsamen Freund lernte die damals 25-Jährige ihren zukünftigen Ehemann kennen, einen fast gleichaltrigen Schweizer, der in Venezuela in der Tourismusbranche arbeitete. Die beiden verliebten sich ineinander und wollten sich eine gemeinsame Zukunft aufbauen: Sie übernahmen an der Karibikküste ein kleines Gästehaus, bald kam ihr Sohn Miguel auf die Welt.

Doch als sich 2002 nach dem gescheiterten Putsch gegen den damaligen Präsidenten Hugo Chávez die politische Situation im Land zuspitzte, blieben die Gäste aus. «Damals nahm die grosse Krise, in der sich mein Land heute befindet, ihren Anfang», sagt Cuica. Als sie ihre Tochter erwartete, fasste das Paar den Entschluss, Venezuela zu verlassen und in die Schweiz zu ziehen. «Es ging nicht mehr nur um mich. Ich musste auch an meinen Mann denken und an die Kinder.»

Unterschiedliche Rollenerwartungen

Obwohl Naima Cuica schon einmal in der Schweiz Ferien gemacht hatte, war die Ankunft mitten im Winter 2003 ein Schock: Das Klima, die Sprache, das Essen – die Hochschwangere fand sich auf einmal in einer anderen Welt wieder. Auch für ihren Lebenspartner war der Neuanfang schwierig, er empfand die Rückkehr als Niederlage. «Wir haben uns das nicht gewünscht», sagt Cuica. «Es war ein Muss.»

Der Ehemann – mittlerweile hatte das Paar geheiratet – fand eine gut bezahlte Stelle im Sozialbereich, seine Frau blieb zu Hause. «Ich liebte es, für meine Kinder da zu sein, aber dass ich von meinem Mann abhängig wurde, war schwierig für mich.»

In Lateinamerika seien es die Frauen gewohnt, berufstätig zu sein, sagt die Sozialwissenschaftlerin Amina Trevisan. In der Schweiz hätten aber die meisten Migrantinnen, die sie interviewt habe, keine Stelle gefunden, obwohl sie qualifiziert waren. Ihr Radius war auf den häuslichen Raum beschränkt. Viele glaubten, sie gingen mit einem Schweizer eine gleichberechtigtere Beziehung ein als mit einem Mann aus dem Herkunftsland. Doch dann müssten sie erleben, dass seine Vorstellungen einer Beziehung traditioneller seien als gedacht.

«Diese geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen belasten die Beziehung. Genauso wie die ökonomische Abhängigkeit, die entsteht, wenn der Ehemann allein im Besitz der finanziellen Ressourcen ist.»

«An einer Depression erkrankte Migrantinnen und Migranten erkennen oft nicht, dass die psychische Erkrankung in einen gesellschaftlichen Kontext eingebettet ist.»

Amina Trevisan, Ethnologin

Cuicas Ehemann verbrachte seine Freizeit fast nur noch mit Kollegen. Er machte sich über das fehlerhafte Deutsch seiner Frau lustig, wollte aber keinen Deutschkurs bezahlen. Heute verteidigt ihn seine Exfrau. «Er hat sich in eine selbständige Frau verliebt und konnte nicht damit umgehen, dass ich auf einmal von ihm abhängig war.» Weil die Ehe nur noch eine «psychische Tortur» war, wollte Cuica die Trennung. Ihr Mann war dagegen, dann verliess er ohne Vorankündigung die Schweiz. Unterhaltsbeiträge zahlte er nicht.

Naima Cuica blieb mit den zwei kleinen Kindern allein zurück. Ständig war da die Angst: Wie bezahle ich die Wohnung, wenn ich keinen Job mehr habe? Sie arbeitete an Promotionsständen, in Kantinen, in einer Fabrik. Sie versuchte, ihr Deutsch zu verbessern. Nur zweimal bewarb sie sich in ihrem gelernten Beruf als Marketingfachfrau.

Die Soziologin Amina Trevisan erstaunt das nicht. «Die Entwertung der eigenen Fähigkeiten und die versagte Anerkennung bewirken seelische Verletzungen. Die Migrantinnen verinnerlichen das Gefühl der Minderwertigkeit und beginnen, an sich zu zweifeln. Mangels anderer Perspektiven orientieren sie sich an der Tieflohnbranche.»

Den Boden unter den Füssen verloren

Weil das Geld, das Cuica mit ihren Jobs verdiente, nicht reichte, musste sie aufs Sozialamt. Sie verlor den Boden unter den Füssen, war unkonzentriert, planlos, konnte keinen Gedanken fertig denken. Dazu kam jedes Jahr die Angst, ihre Aufenthaltsbewilligung werde nicht erneuert.

Weil ihr Sohn in der Schule ein auffälliges Verhalten zeigte, wurde der Mutter der Vorschlag gemacht, das Kind in einem Heim zu platzieren. Sich ihrer Optionen nicht bewusst, stimmte sie einem Umzug der Kinder zu ihrem Exmann zu, der mittlerweile wieder in der Schweiz lebte.

«Ich dachte, das sei die bessere Lösung für sie.» Für sie selbst war es der Tiefpunkt. Wenn sie darüber spreche, weine sie immer, sagt sie. «Heute wird es nicht so weit kommen», scherzt sie tapfer, «ich habe mich extra geschminkt.»

Alles kam zusammen

In ihrer Forschung stiess Trevisan immer wieder auf dieselben sozialen Faktoren, die bei Migrantinnen den Ausbruch einer Depression begünstigten: berufliche Ausschlusserfahrungen, Geschlechterungleichheiten und Machtverhältnisse in einer binationalen Ehe, Armut und finanzielle Sorgen, fehlende soziale Unterstützung und Rassismus. Meist kamen einige dieser Faktoren zusammen. Bei Naima Cuica alle.

Als alleinerziehende Mutter fehlte ihr ein soziales Netzwerk. Auch die Familie ihres Mannes war keine Hilfe, in den Augen der Schwiegereltern passte sie als Südamerikanerin nicht zu ihrem Sohn. «Ich bin Venezolanerin mit lateinamerikanischen, indigenen und spanischen Einflüssen und stolz auf meine Hautfarbe», sagt sie.

Immer wieder musste sie in ihrem Alltag Rassismus erleben. Einmal wurde sie im Tram sogar von einer Frau geschlagen, weil sie mit ihren Kindern spanisch sprach. «Das hat mich traurig und wütend gemacht. Und misstrauisch. Wenn man so behandelt wird, erwartet man nichts Gutes mehr von den anderen.»

«Rassismus wird als Risikofaktor für die psychische Gesundheit unterschätzt», sagt Trevisan. Alle Migrantinnen in ihrer Studie seien von Rassismus und rassistisch motivierter Diskriminierung betroffen. «Abwertung, Benachteiligung und Ausgrenzung aufgrund von Hautfarbe und Herkunft sind emotional sehr belastend. Die Demütigung und Ungerechtigkeit, die damit einhergehen, sind schwer zu ertragen. Da müssen wir als Gesellschaft genauer hinschauen.»

Neue Perspektive dank Weiterbildung

Ganz erholt von ihrer Depression hat sich Naima Cuica erst vor rund zwei Jahren. Wenn sie von der Ausbildung als Psychiatriepflegerin erzählt, die sie angefangen hat, merkt man, wie gut es ihr heute geht. «Die Ausbildung gibt mir eine Perspektive.» Sie sei eine der besten Schülerinnen, erzählt sie und strahlt. Sie ist zuversichtlich, eine gute Stelle zu finden und sich beruflich weiterentwickeln zu können.

Ihr neuer Lebenspartner hat ihr geholfen, sich auf die Ausbildung zu fokussieren. Mit einer Psychotherapie konnte sie hingegen nichts anfangen: Die Therapeutin habe im Gespräch immer wieder auf die Uhr geschaut. «So konnte ich mich nicht öffnen.» Da sei eine christliche Gemeinde, bei der sie eine Zeit lang Anschluss fand, hilfreicher gewesen. «Wenn man nicht an sich selbst glauben kann, ist das Beste, was man tun kann, an Gott zu glauben.»

Auch die Gesellschaft ist gefragt

Damals hatte sie das Gefühl, versagt zu haben. Das sei typisch, sagt Amina Trevisan. «An einer Depression erkrankte Migrantinnen und Migranten erkennen oft nicht, dass die psychische Erkrankung in einen gesellschaftlichen Kontext eingebettet ist.»

Für Trevisan ist klar: Es reicht nicht aus, Depressionen nur medizinisch zu behandeln. Es brauche auch gesellschaftliche Lösungsansätze: «Wie können wir die Chancengleichheit und Inklusion von Migrierten fördern? Zum Beispiel indem wir ihnen den Einstieg in einen ihren Fähigkeiten entsprechenden Beruf erleichtern. Davon würde letztlich die ganze Gesellschaft profitieren.»

Heute ist Naima Cuica dankbar dafür, in der Schweiz zu leben. Hierherzukommen, sei die richtige Entscheidung gewesen. «Ich bin bis ganz nach unten im Swimmingpool getaucht. Bevor ich am Boden abstossen und wieder nach oben schwimmen konnte.»

- Buchtipp: Amina Trevisan: «Depression und Biographie. Krankheitserfahrungen migrierter Frauen in der Schweiz»; Transcript-Verlag, 2020. Das E-Book ist hier kostenlos erhältlich.

Bei einer Depression handelt es sich um ein komplexes multifaktorielles Geschehen. Sie kann durch biologische, psychologische und gesellschaftliche Faktoren und deren Wechselwirkungen verursacht werden.

Die Soziologin und Ethnologin Amina Trevisan hat sich mit den gesellschaftlichen Bedingungen der Depression auseinandergesetzt. «Migration löst nicht per se eine Depression aus», sagt sie. «Die negativen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Migration und die belastenden Lebenssituationen im Aufnahmeland können das aber sehr wohl.»

Doch warum erkranken manche und andere nicht? In der Psychologie geht man davon aus, dass nicht alle Menschen gleich anfällig für eine Depressionserkrankung sind. Manche können mit mehr Stressfaktoren umgehen, sie werden nicht so schnell aus der Bahn geworfen. Bei anderen braucht es weniger, bis sie erkranken. Dass sie anfälliger sind, kann genetische Ursachen haben oder durch prägende Erfahrungen wie Traumata bedingt sein.

Aber auch Menschen mit einer höheren Vulnerabilität sind ihrem Schicksal nicht einfach ausgeliefert. Schutzfaktoren wie zum Beispiel ein hoher Selbstwert oder soziale Unterstützung beeinflussen ebenfalls, ob man krank wird.

3 Kommentare

Frau Cuica hat 2Mädchen ,von Miguel noch nie etwas gehört.

Hat in Basel sehr schnell und gut deutsch gelernt . Hatte aber von Pünktlichkeit etc. keine Ahnung,was ja in Venezuela normal ist. Die Kinder kamen immer zu spät in die Schule oder gar nicht. So mussten die Mädchen zum Vater umziehen. Dank der tollen Partnerin des Vaters sind aus den 2 Mädchen sehr gute junge Damen geworden.

Frau Cuica war vor dem definitiven Umzug in die Schweiz, sicher 2-3mal hier im Urlaub.Also hat sie gewusst wie es hier aussieht. Und so wie das Leben seit Monsten in Venezuela ist,kann die froh sein, dass sie weit weg ist von Maduro.

Sie hat hier auch nette Menschen kennengelernt. Frage mich,wieso sie das nicht erwähnt

Schlimm ist, dass es für Ausländer in der Schweiz sehr schwierig ist mit den Schweizer in Kontakt zu kommen oder auch eine echte Freundschaft aufzubauen. Das Schweizervolk ist einfach zu allem was von aussen kommt Misstrauisch und baut irgendwie ein Schutzschild um sich herum.

Nach meinen 20 Jahren in Argentinien, kann ich nur sagen, dass ich dort unglaublich gute Freundschaften erfahren durfte und nach über 10 Jahren wieder in der Schweiz immer noch jeder Woche kontakt habe.

Dort fallen nie diese blöden Sprüche wie zb. …pass auf woher der kommt… Leider ist das in Typisches verhalten in der Schweiz.

Ich kenne viele Schweizer, welche auch lange irgend wo auf der Welt gelebt hatten. Diese sind eindeutig befreit von diesem zugeschlossen ICH bin besser als die da draussen.

Da sind riesige, verschiedenste Unterschiede zwischen gewissen Ländern: Europa - Mini-Schweiz - Südamerika - Südostasien - Afrika - Indien - Indonesien....! Klimatisch, sprachlich, zwischenmenschlich, Traditionen, Gepflogenheiten, Gesetze, Regeln, Ernährung....

Daher, muss gut überlegt, ausprobiert werden, ob, wo man sich definitiv "niederlässt"!?

Ansonsten Rückkehr ins gewohnte Leben.